-

«Макбет». Дж. Верди.

Театр Базеля.

Режиссер Герберт Фритч.Немецкий режиссер Герберт Фритч, мастер юмора и парадокса, поставил в Театре Базеля оперу Джузеппе Верди «Макбет». Он назвал ее мелодрамой и превратил в кровавый гиньоль, начиненный забавными шутками и показывающий несовершенство человека и абсурдность современного мира (как, впрочем, и любой другой исторической эпохи).

-

«Три поросенка. Ой». По мотивам сказки «Три поросенка» в переводе С. Михалкова.

Театр на Таганке и М_Фабрика детского контента (Москва).

Автор и художник-постановщик Мария Трегубова, режиссер Кирилл Вытоптов.В полной темноте из боковой кулисы вылезает огромная мохнатая голова Волка. Торчат поломанные усы, клочьями свисает седая шерсть, а грустные зеленые глаза смотрят поразительно живо и проникновенно. Видно, что Волк поживший, опытный такой Волк. Есть он никого не собирается — уже сыт по горло театром, у него несварение: накануне проглотил спектакль «Три поросенка» вместе с режиссером и всеми героями. Уж очень они были замшелые, такие «пыльные белки» — постановка явно перезревшая, такое не то что показывать, даже и есть не стоит. Но раз уж мы тут все собрались, то из подручных средств сварганим новый спектакль, в театре всегда что-нибудь да найдется.

-

«Царская невеста». Н. А. Римский-Корсаков.

«Новая опера» (Москва).

Режиссер Евгений Писарев, дирижер Дмитрий Лисс, сценограф Зиновий Марголин.XVI век, Иван Грозный ищет невесту, опричники гуляют по Руси — несмотря на всю эту вполне прописанную историческую конкретику, режиссеры в нашем веке часто переносят действие «Царской невесты» в наши дни или даже в будущее. Так дюжину лет назад в Берлине Дмитрий Черняков во время увертюры запускал на экране чат «опричников», договаривающихся сконструировать идеального виртуального кандидата на пост президента. Так весной 2021-го Георгий Исаакян в Музыкальном театре Карелии поселил главного героя в апартаментах Москва-Сити — и обозначил в титрах, что история происходит в XXII веке. Осовременивание этого сюжета не страшно сотворять и в нынешней России: невольное участие царя в закручивающейся трагедии (невольное — потому что откуда правителю было знать, что приглянувшаяся ему девушка влюблена в боярина Лыкова, а опричник Грязной хочет ее заполучить во что бы то ни стало?) не говорит о нем ничего дурного. Царь не то чтобы хороший, он вообще ни при чем, а вот опричники плохие, бывает. Вопрос «а кто опричникам позволил не принимать ни в чем отказа?» не у каждого зрителя в голове появляется.

-

В архиве появился № 119. Новые номера регулярно будут пополнять сайт,

приглашаем читателей и коллег не терять из виду этот процесс! -

«Там, где неизвестность». Н. Пахомова.

Новый театр кукол (Краснодар).

Режиссер Наталья Пахомова, художник Наталья Мишина.Новые времена требуют новых задач. Сегодня в театре растет запрос на военную тематику. И непросто сделать так, чтобы спектакль ему отвечал, но вместе с тем был актуальным и не излишне дидактичным.

Наталье Пахомовой это удается. В Новом театре кукол уже идет ее постановка о том, как в Великую Отечественную служили человеку братья наши меньшие. Тот спектакль, сильный и лаконичный, назван «Другими глазами войны».

-

«Гриша не свидетель». Н. Рябцева.

Театр «Практика» и Мастерская Брусникина (Москва).

Режиссер Андрей Гордин, художник Анна Брауде.Искусство постепенно приходило к осознанию того, что адресат может быть не только взрослым — но и ребенком, а еще не только ребенком — но и подростком. Как человек, работающий со старшими школьниками, позволю себе два личных наблюдения. С одной стороны, они чаще хотят найти свое «большинство» и идентифицировать себя через него. С другой — нередко острее чувствуют банальность приемов, в связи с чем перед авторами подростковых текстов в широком смысле слова встает нетривиальная задача: найти максимально приближенные образы, историю для своей аудитории и при этом не уйти в клише; иначе говоря — изобрести особый язык между простым и сложным.

-

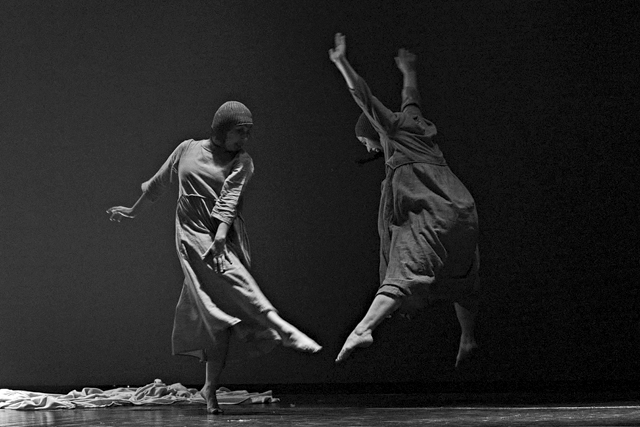

«Романтические эволюции: „Сильфида“ Г. Левенскольда, „Эфир“ на музыку А. Пярта, П. Васкса и А. Обиолса».

Гамбургский балет.

Хореограф Август Бурнонвиль, сценограф Микаэль Мельбю, дирижер Маркус Лехтинен («Сильфида»); хореограф и сценограф Алекс Мартинес, дирижер Маркус Лехтинен («Эфир»).Премьера — единица театрального времени. Этой премьеры по многим причинам ждали долго, и вот она, наконец, состоялась. Задумана она была как рождественский подарок и пришлась как раз к декабрю. Но явилась ли подарком — это еще вопрос. Хотя кое-какие сюрпризы, без всякого сомнения, преподнесла.

-

«Цирк Фибоначчи».

Упсала-Цирк.

Режиссер Яна Тумина.Трудно выбрать более подходящее название этому спектаклю. Как последовательность Фибоначчи ведет к золотому сечению и идеальному соотношению в метрических науках от поэзии до архитектуры и музыки, так и новый спектакль Упсала-Цирка ведет к осознанию нашего мира как точки абсолютной гармонии. «Цирк Фибоначчи» — спектакль, раскручивающий гармоническую спираль от осторожного взаимодействия артистов и публики в начале до абсолютного их слияния в финале.

-

«В ночь лунного затмения». М. Карим.

Башкирский государственный академический театр драмы им. Мажита Гафури.

Режиссер Айрат Абушахманов.После нашумевшей «Буренушки» по роману Т. Гариповой главный режиссер Башкирского государственного академического театра драмы имени Мажита Гафури, заслуженный деятель РБ Айрат Абушахманов выпустил спектакль по легендарной трагедии Мустая Карима «В ночь лунного затмения». Он продолжает тему возмездия и покаяния, начатую в спектакле-эпопее «Буренушка», переплетенную с мотивом свободы личности, который когда-то так смело был заявлен режиссером в спектакле «Пролетая над гнездом кукушки» (2006) по роману Кена Кизи.

-

«Женитьба». Н. В. Гоголь.

Театр «Мастеровые» (Набережные Челны).

Режиссер-постановщик Дмитрий Акимов, сценография и костюмы Елены Сорочайкиной.«Все изменилось давно в свете. Теперь сильней завязывает драму стремление достать выгодное место, блеснуть и затмить во что бы то ни стало другого, отмстить за пренебреженье, за насмешку. Не более ли теперь имеют электричества чин, денежный капитал, выгодная женитьба, чем любовь?» — писал Гоголь в «Театральном разъезде...». Сложно представить, что его «Женитьба», комичная по форме и трагичная по содержанию, его — Гоголя, которого настораживали и брак, и сам женский пол, — комедия о капитуляции всякого чувства в обществе может стать гимном любви. Это кажется нелогичным, противоестественным, в конце концов наивным. Однако Дмитрию Акимову удается обратить курьез о выпрыгнувшем в окно горе-женихе в полную жизни и надежд, воспевающую юность и безрассудность, несмотря ни на что и вопреки всему — любовь.

-

О фестивале «На грани» в Екатеринбурге

Этот фестиваль современного танца прошел в Екатеринбурге в двенадцатый раз. Фестиваль верен себе — в нем многое осталось без изменений. Он все также проводится под крышей Свердловской музкомедии (при легендарном директоре Михаиле Сафронове театр стал соучредителем фестиваля), и солидные труппы контемпорари вольготно размещаются на большой сцене театра, а малую получают в пользование камерные спектакли. Все также старое здание театра, которое никак не могут закрыть на ремонт (в местном бюджете нет денег, хотя работы давно запланированы), очень не совпадает стилистически с показываемыми спектаклями (современный танец в лучших его проявлениях — прорыв в будущее, Музкомедия дышит пятидесятыми). Малая сцена с ее столами и круглыми диванами в партере и вовсе ассоциируется с поношенными девушками провинциального кабаре. Другое дело — стоящий буквально напротив свежеотремонтированный театр «Провинциальные танцы», где показали пару спектаклей из программы: внятное пространство, современный дизайн, правильное место для обитания современного танца. Но куда пустили «современников» — туда пустили, там и смотрим. Программа в этот раз была не великая, но любопытная.

-

Володя Матийченко умер вчера в Сургуте. 2 апреля ему могло бы исполниться пятьдесят.

Человек, который жил театром — не в переносном, а в прямом смысле: когда театра не стало, его жизнь кончилась.

-

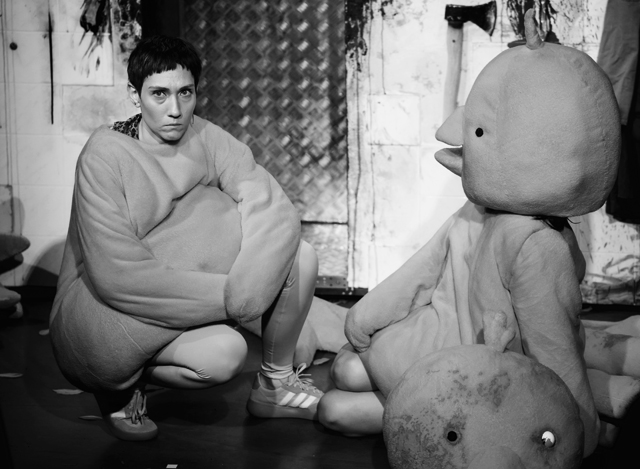

«Затворник и Шестипалый». По мотивам повести В. Пелевина.

Театральная площадка MOÑ (Казань).

Режиссер Кирилл Люкевич, художник Люба Полуновская, драматург Настасья Федорова.Только ленивый не прочитал в девяностые, или чуть позже, пелевинского «Затворника и Шестипалого». И только совсем уж ленивый (я имею в виду критиков и апологетов Карлоса Кастанеды) не сравнивал этот ранний рассказ Виктора нашего Олеговича с мистическими воззрениями контркультурного «табуированного» мистика. Есть сведения о том, что Пелевин в 1990–1992 годах даже занимался подготовкой трехтомника Кастанеды в издательстве МИФ. И именно в это время был написан рассказ о двух бройлерах-философах. Не будем ничего этого ни оспаривать, ни отрицать. Ведь в интеллектуальной среде тогда даже возникла шутка: «Не так страшен Кастанеда, как тот, кто его прочитал!» А в том, что Пелевин его прочитал, сомнений нет. Слишком много совпадений у раннего Пелевина со вселенной Дона Хуана. Не будем уже говорить о том, сколько общего у вселенной бройлерного комбината имени Луначарского с тем социумом, который очень быстро возник в постсоветской действительности в девяностые годы.

-

К 70-летию Михаила Угарова

23 января Михаилу Угарову исполнилось бы 70 лет. В Театре.doc народ собрался на седьмой день рождения после его смерти. Как в очень старые, добрые времена, было не протолкнуться, люди постарше с растроганными лицами радостно обнимали знакомых из той прошлой, ушедшей жизни, а довольно многочисленные молодые, взрослевшие уже в жизни этой и явно Угарова не заставшие, внимательно смотрели по сторонам.

-

«Три мушкетера».

Театр Моссовета (Москва).

Режиссер Евгений Марчелли, сценограф Анастасия Бугаева, дирижер Максим Кремер.В 2025 году 80-летий юбилей отметил живой классик российского мюзикла, композитор Максим Дунаевский. Сын основоположника советской оперетты Исаака Дунаевского, сам он вошел в число основоположников отечественного мюзикла. Первые работы отца от самых недавних работ сына отделяет почти ровно век: в 1927 году вышла оперетта «Женихи», в ноябре 2025-го — мюзикл «Святая Анна». Так вся российская история легкого жанра уложилась в творческую жизнь двух поколений одного рода. Совпавшие в 2025 году 125-летие отца и 80-летие сына праздновались концертом-инсценировкой «Дунаевские. Двойной портрет», проехавшим с гастролями всю Россию. Не привязывая официально свой проект к круглой дате Максима Дунаевского, худрук Театра Моссовета Евгений Марчелли формально успел запрыгнуть в юбилейный поезд, выпустив в конце декабря спектакль «Три мушкетера».

-

«Игрок Достоевского». По одноименному роману Ф. М. Достоевского и дневникам А. Достоевской (Сниткиной).

Театр на Садовой.

Режиссер, автор инсценировки, художник-постановщик и художник по костюмам Василий Сенин.Вячеслав Коробицин. Вячеслав Коробицин — вот безусловная удача, победа, событие «Игрока Достоевского» Театра на Садовой, триумф и апофеоз русской актерской школы вообще и мастерской Вениамина Фильштинского в частности. Освоить такую глыбу текста — почти дословно весь роман со всеми его запинками и длиннотами, отступлениями и недомолвками, — и не просто освоить, но присвоить, органично воспроизвести в образе и четыре часов держать ритм фразы одновременно с ритмом сцены, не сбиваясь ни с дыхания, ни с движения, ни с состояния, — если бы это не показывали в театре, это надо было бы показывать в музее. С табличкой «Молодой петербургский артист XXI века». Чтобы потомки думали, что у нас все так могли, и с уважением взирали на столь прекрасное время.

-

«Пастернак».

Театр «Мастерская».

Режиссер и автор текста Роман Габриа, художник Софья Габриа.Роман Габриа любит ставить спектакли о великих. Мейерхольд, Ленин, Станиславский. Мейерхольд. С Мейерхольдом ему даже удалось: были уловлены стилистические формы мейерхольдовского театра. Теперь возник Пастернак. Да еще и в собственных стихах... Вот что точно непереносимо — так это пьесы о поэтах в стихах, хотя толпа графоманов лет сто считает необходимым писать именно в рифму, например, о Пушкине... Теперь Габриа решил зарифмовать историю о травле Пастернака...

-

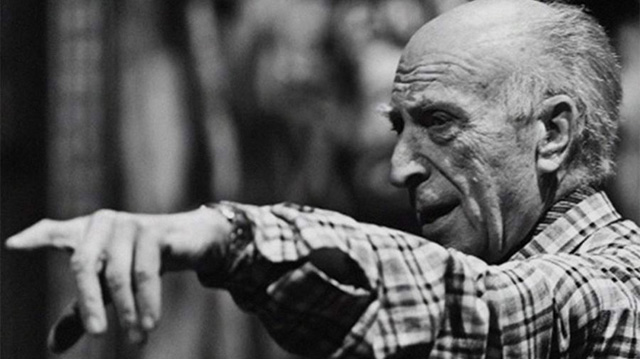

К 100-летию со дня рождения Григория Спектора

19 января Григорию Владимировичу Спектору могло бы исполниться 100 лет. И правда могло: всего каких-то одиннадцати месяцев и не хватило. Год назад, поздравляя его по телефону с 99-летием, я вновь повторил фразу-заклинание: «Мы все готовимся к Вашему юбилею, не подведите!» Но, снедаемый болезнью, он уже говорил с трудом, и в голосе звучала безнадежность...

-

«ДК». Интерактивная вечеринка, полная отчаяния.

Театр Karlsson Haus.

Режиссер Дмитрий Крестьянкин, художник Александра Мошура.Недавно мы созванивались с папой. Я рассказала, что пишу про «ДК». Рассказала, что это «интерактивная вечеринка, полная отчаяния», «свидетельский спектакль о дуальности актерского бытия», рассказала, как переплетались игры из моего детства с трагифарсовыми историями из жизней актеров. (Отцу я, конечно, просто описала спектакль, а здесь в профессиональных целях перевожу на театроведческий язык.) Потом спросила о его утренниках, дискотеках в Доме культуры или в школе. Папа ответил: «Фигня полная. Стоишь с ноги на ногу мнешься и думаешь, когда это закончится». Но и к театру он относится примерно так же и вспоминает о нем, только когда моя младшая сестра идет на детские спектакли. Какая дуальность актерского бытия...

-

Вот какие мысли не отпускают меня в последние дни. Жил Игорь Яковлевич Золотовицкий, такой большой веселый человек, — и это была норма. А сейчас его нет, и понимаешь: нет, это не норма. Быть таким добрым, как он, — не норма. Быть таким отзывчивым, стольким людям помочь, стольких людей соединить, стольких людей вылечить — это не норма. Уметь так радоваться за других, как он радовался, — это не норма. Уметь шутить так (а шутил он постоянно), чтобы никто никогда не обижался, — это тоже не норма. И, конечно, прожить жизнь так, чтобы тебя не только уважали, восхищались, преклонялись перед тобой, но любили — а его любили все, — это что-то данное свыше — заслужить такую безоговорочную любовь.

комментарии